新しい表現

私が過去5シーズン、エジンバラ・フェスティバル・フリンジで観た数多くのフィジカル・シアター(身体劇)の中でも、CAVA が2010年に上演した『Continent』 は特に印象に残っています。緻密で鍛錬された正確な動きの中から、相反するように自然に浮かび上がるストーリーとユーモア。奇をてらったコスチュームもアクションも無いのに、しっかり性格づけられる各キャラクター。そして何より客席全体が温かい空気で満たされる、不思議な感覚がありました。ご存じの通り、CAVA はエジンバラ に世界各国から集まった観衆を魅了して大きな成功を収め、それが今作『BARBER』 におけるフランスのミュージシャンとのコラボレーションへとつながることになります。

海外で活動する同世代の日本人としてCAVA に強く引きつけられ、とりわけ誇らしく思うことがあります。それはCAVA が「サムライ」等の安易な日本ギミックや、奇抜な衣装やセットを一切使わずに、ヨーロッパ発祥の本流マイムで当地ヨーロッパの観客に真っ向勝負し、そして高い評価を勝ち取ったという点です。日本人パフォーマーなら、ヨーロッパ人がイメージする「日本」を使えば、ある程度の注目を集めるのは可能です。観客動員も有利でしょう。しかしCAVA はそれをやらない。あくまでマイムを見せるという、格段に難しい戦いに彼らは挑んでいるのです。

かといってCAVA は「日本」を否定し、ヨーロッパの伝統をただ真似ている訳ではありません。例えば『Continent』でエジンバラの観客に強い印象を与え、評論家のレビュー等でも触れられた藤代博之さんのアクションは、故榎本健一(エノケン)さん、萩本欽一さん、ナインティナイン岡村隆史さんをはじめとする小柄で、すばしっこい、日本独自の愛すべきコミックキャラクターの系譜に位置づけることができます。それがCAVA 作品ではヨーロッパ伝統のマイムと積極的に融合する。こうした過程を経て生まれたCAVA のパフォーマンスは、単なる和洋折衷を超えた「新しい身体表現」として、日欧双方の観客を魅了する力を得るのです。

私は同じようなことが、グローバル化された世界におけるアート全般についても言えると考えています。自国の伝統文化を外国向けにデフォルメして見せたり、外国の文化を精巧に真似るのは、決して否定はしませんが、もはや新鮮さはありません。それより、自分が育った等身大の文化や環境を基礎にしつつ、しかし決して内向きにならずに、オーディエンス(観客・鑑賞者)を自国からその外へ広げようとする方が、遙かに大きい創造の可能性が見えてくるのではないでしょうか。そしてその挑戦の中から生まれてくる新たな表現こそが、真にグローバルなアートなのだと思います。

話はそれますが、20歳を過ぎるまでほとんど海外に出たことのなかった私は、いま経済学というイギリス発祥の学問をイギリス人に教え、世界各地の研究者に論文を発信しようとしています。私の専門は日本経済ではないので、日本人だからといって有利なことはありません。むしろ他国の言語、学問を使って自分のアイディアを表現するわけですから、不利なことならたくさんあります。それでも日本に生まれ育ったという事実を自然体で受け止めて、自分ならではの研究・教育を作り、それを日本を越えて多くの人々に伝えたい、という私の思いは、実はCAVA の活動に大いに通じるところがあります。

私やCAVA のメンバー達は、ポスト・バブル世代とも呼ばれる、青年期以降に経済が常に停滞している最初の世代に属しています。と同時に、明治時代から続いた一方的な欧米文化受容や、「サムライ」のような紋切り型の日本文化発信がひと段落して、極端な憧れや反感なく、欧米文化と日本文化の両方を気負わずに見つめることができる世代 とも言えるのではないでしょうか。我々の世代以降の日本人は、経済的に恵まれてはいないかもしれません。しかし自分たちが作ったものを世界に問うという点では、この上なく刺激的な、やりがいのある時代に生きているのです。

私はこの文章をエジンバラの自宅で書いており、残念ながらCAVA の新作『BARBER』の初演を観ることはできません。でもここまでお読みくだされば、『BARBER』が前作『Continent』の更に一歩先を行く最先端の表現行為であること、そしてその場に立ち会うことができる皆さまに対する私の羨望(!)とがお分かりいただけると思います。日本のマイムグループがフランスの大御所ミュージシャンと共に作品を創り、演じる。文化や伝統が『Continent』以上に高度に織り重なり、さらに世代や立場といった差異さえも創造の原動力となる。そんなわくわくするような新しい表現の出現を今日、あなたは体験されるのです。

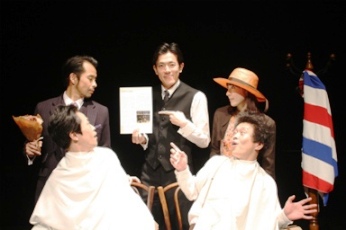

(2011年10月:写真は本稿とCAVA )